Vous venez d’apprendre qu’un ami vous a trahi, que votre conjoint vous trompe ou que votre boss vous licencie, qu’elle est la première personne à qui vous avez envie de vous confier ?

La personne capable de nous réconforter en cas de détresse n’est pas toujours celle avec qui nous avons envie d’être quand tout va bien.

Si chaque lien a sa spécificité, le premier d’entre eux, le plus fondateur dans la construction de la personnalité et le plus puissant vecteur de bien-être ou de mal-être, est le lien d’attachement (1).

En psychologie, l’attachement correspond au lien affectif de base que le bébé développe avec sa principale figure d’attachement, le plus souvent la mère.

Depuis les travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth, élaborés dans les années 60 à partir de l’éthologie, l’attachement est devenu une théorie. Une théorie qui a donné un cadre scientifique à notre plus grande source de joie et de chagrin : les relations affectives. Une théorie selon laquelle le bébé et la mère sont biologiquement programmés : le premier pour rechercher instinctivement sa proximité pour le sécuriser ; la seconde, pour y répondre et le rassurer. Une théorie qui nous démontre à quel point la qualité des liens précoces a un impact sur notre capacité de résilience et marque au fer rouge notre façon de vivre nos relations, qu’elles soient amoureuses, amicales ou intersubjectives.

Il n’y a qu’Instagram pour donner l’illusion que la vie d’un bébé est géniale alors qu’elle est une menace permanente. Tout l’effraie : le froid, le chaud, une porte qui grince, une voix trop forte, des négligences.

L’enfant a besoin d’un adulte sécurisant, empathique et chaleureux pour réguler sa vulnérabilité.

C’est ce qui va favoriser son sentiment de sécurité intérieure et son désir d’exploration. C’est la double vocation du lien d’attachement.

À partir de ce système d’attachement, l’enfant, entre 9 et 12 mois, utilise sa figure d’attachement comme une base de sécurité d’où partir en exploration et où revenir, s’il se sent fatigué ou effrayé, notamment(2). La mère devient un havre de sécurité jusqu’au moment où l’enfant a le sentiment de sa présence même quand elle est absente. Le voilà équipé d’un moi fort et prêt pour l’autonomie.

Selon Bowlby, si chaque fois qu’un bébé a été dans la détresse, la mère (ou la personne qui en prend soin de façon régulière – le « care-giver ») a répondu rapidement, de manière sensible, prévisible et chaleureuse, aux besoins d’attachement de l’enfant, celui-ci développe deux représentations.

La première concerne l’idée qu’il se fait de l’autre : l’autre est digne de confiance, disponible, il peut m’aider à trouver des solutions.

La seconde concerne l’idée qu’il se fait de lui : je suis digne d’intérêt et digne d’amour puisque même si je suis triste, en colère ou effondré, je suis écouté, reconnu et compris dans ma façon d’être touché par ce qui m’entoure.

Par ailleurs, l’enfant développe un sentiment d’efficacité personnelle et de confiance puisque ses signaux ont reçu une réponse rapide, sur mesure et sans jugement. On dira d’un tel enfant qu’il a un lien d’attachement « sécure ».

À l’inverse, l’enfant qui aura manqué d’attention et de régularité, subi des menaces, des moqueries, des négligences ou des désaveux, sera contraint de développer des stratégies pour pallier les carences et les privations de la mère et/ou de l’environnement (3). Il développera un style d’attachement « insécure » qui le poussera soit à minimiser ses besoins, ses émotions et apprendre à ne compter que sur lui (personnalité « évitante ») ; soit à exagérer ses émotions pour, à tout prix, maintenir le lien et montrer qu’il est là (personnalité « anxieuse »).

Si la personne au style « sécure » a pu développer un moi fort (4), avec une bonne image d’elle-même et du monde (60 % de la population), les personnes au style « insécure » ont été empêchées d’être elles-mêmes (40 %). Ces dernières ont développé ce que Donald Winnicott a appelé un « faux-self », leur permettant, certes, de donner le change en société, mais empêchant le véritable soi de s’épanouir.

Nos représentations d’attachement sont actives depuis le berceau jusqu’à la mort (5) et se réactivent dans les moments difficiles. Elles laissent des empreintes émotionnelles.

De la qualité de ce lien primaire avec notre figure d’attachement va dépendre notre capacité à être seul, à gérer les séparations, les ruptures, les pertes, mais aussi les échecs, les conflits et toutes les situations venant toucher l’émotionnel et l’estime de nous-mêmes.

Regarder les besoins de proximité et de sécurité de l’enfant comme une étape nécessaire de son développement, et la réponse de la mère comme une étape encore plus fondamentale pour la construction de l’estime de soi, permet de prendre conscience des enjeux des 1000 premiers jours de la vie d’un enfant.

Pour que cette mère « suffisamment bonne », telle que la décrivait Winnicott, puisse offrir un attachement « sécure » à son enfant, encore faut-il que son environnement, son état psychologique et sa sensibilité lui permettent de le faire.

Une mère insécurisée, déprimée, esseulée ou pire, qui se retrouve à la rue, enceinte et sans ressource, est une femme qui n’a plus aucune base de sécurité. À l’âge adulte, cette base est soit la famille d’origine, soit celle que l’on s’est créée dans une nouvelle relation. Celui qui n’en dispose pas est sans racines et dans une solitude extrême (6).

Soutenir ces mères dans leur solitude, les réconforter et les informer, c’est leur offrir une nouvelle base de sécurité propice à une future autonomie, leur donner des clés pour être des « mères suffisamment bonnes », et permettre à leurs enfants d’orienter leur développement vers un style « sécure ».

Si la théorie de l’attachement n’a pas pour ambition de faire grandir nos enfants sans frustrations et sans troubles affectifs, John Bowlby estimait que tenir compte de nos connaissances actuelles favoriserait un immense accroissement du bonheur chez l’homme et une réduction comparable de ses problèmes psychiques.

Dans une société souffrant d’une insécurité grandissante, dont les acteurs se réfugient tour à tour dans la dépression ou la toute-puissance, à coup de pilules ou de déclarations de guerre, prendre soin des premiers liens d’attachement n’est-il pas un enjeu vital ?

C’est cet enjeu qui a motivé mon engagement aux côtés de la fondation DAPAT. Mettre mon expérience personnelle et professionnelle au service d’une fondation qui soutient les femmes et les mères en détresse a une double ambition: rendre accessible des concepts clés de psychologie pour mieux comprendre ce qui fragilise ou sécurise un être humain et donner des repères pour favoriser le développement de l’estime de soi, premier support de résilience.

Si vous faites partie ou connaissez des associations qui œuvrent dans cette direction, DAPAT est susceptible de leur donner un coup de pouce. Vous pouvez leur faire découvrir nos actions via le site internet de la fondation (www.dapat.fr) et les inviter à candidater aux prochains prix DAPAT.

Chaleureusement,

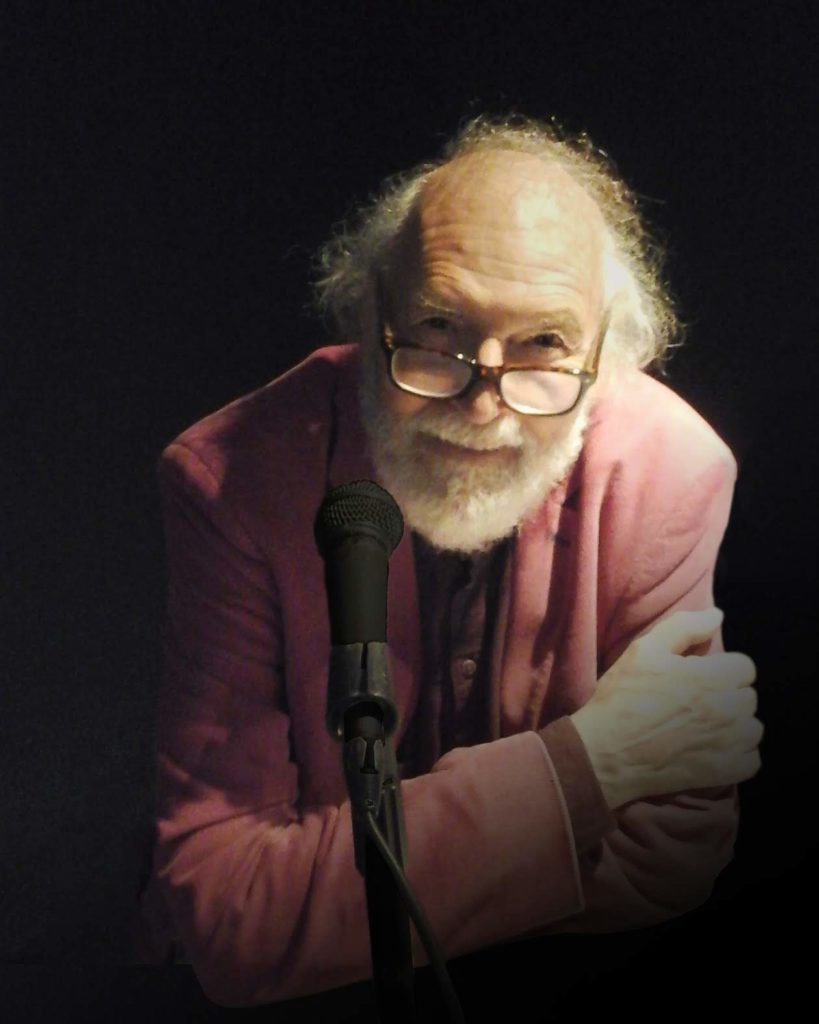

Valérie Pharès